摘要:探讨禅宗与书画相遇进而产生“书画禅”这一现象得以可能的内在理路。早期禅宗强调少数利根禅师之间“以心传心”“不立文字”的传承,但在开启大规模传播进程之后,禅宗就不得不面对绝大多数钝根凡夫无法脱离语言束缚的现实。由于文字在思想传播和宗史传承等方面具有优势,广义的“文字禅”在8世纪之后逐渐兴起,但始终与禅宗“不立文字”的宗旨相背离。在多种调和文字与直观矛盾的努力中,禅与书画走向了结合,在宋代诞生了《牧牛图》等早期“书画禅”作品。这一从心传到书面,再由书面到画面的过程,体现了禅宗传播者们为探索一条尽可能保留禅悟经验直观性的大众化路线所做的努力。

关键词:以心传心;不立文字;文字禅;书画禅

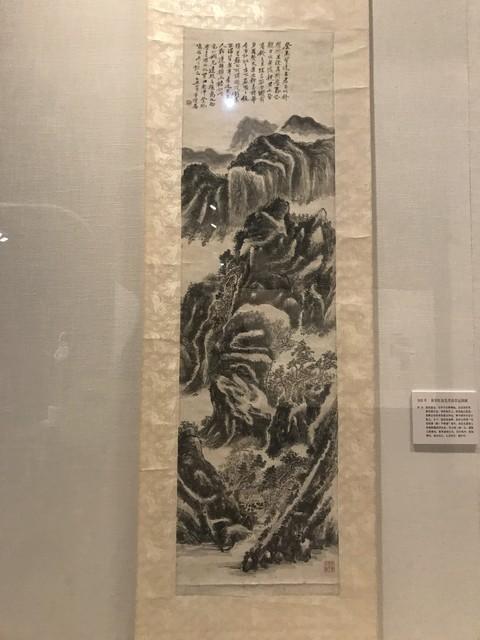

禅宗对中国传统书画艺术浸润甚深早已是不争的事实,“书画禅”这一说法在古今典籍中的大量出现,以及禅意在艺术作品中的广泛践行,都说明了禅宗与中国书画契合之深。禅和书画原本分属于不同领域,前者属于宗教、思想,后者为艺术。中国传统书画不仅对“技”有所要求,而且对隐藏于“技”之后的“道”表现出相当的执念。日本学者福永光司指出,14世纪元代以后,中国的诗、书、画、禅不仅实现了艺术诸形式相结合的一体化,而且展现了思想和艺术一体化倾向,进而是哲学、宗教的一体化。[1]51

一、利根精英与钝根大众——早期禅宗“以心传心”的悖论

禅宗在中国佛教史乃至中国文化史上,都是浓墨重彩的一笔,其东土初祖达摩“远涉山海,游化汉魏”[2]458b,“初达宋境南越,末又北度至魏。随其所止,诲以禅教”[3]551b。据释道宣《续高僧传》和杜朏《传法宝纪》记载,达摩主要依据《楞伽经》向弟子传授禅法。[3]552b净觉在《楞伽师资记》(作于720年左右[4]7)中对后来流行的三部《达摩论》做了辨析:

此四行(大乘入道四行,笔者按),是达摩禅师亲说。余则弟子昙林记师言行,集成一卷,名曰《达摩论》也。菩提师又为坐禅众,释《楞伽》要义一卷,亦名《达摩论》也。此两本论文,文理圆净,天下流通。自外更有人伪造《达摩论》三卷,文繁理散,不堪行用。[5]1285b

第一部《达摩论》包括达摩亲口所说的“四行”及由弟子昙林记录的言行;第二部《达摩论》是达摩为禅修者解读《楞伽经》核心思想的作品,从文本长度及受众来看,这部《达摩论》应当是针对禅法的主题性阐释,而不是依文解意的经疏式作品;第三部则是后人伪造的作品。对于前两部论,净觉不仅承认它们出自达摩,更赞扬说“文理圆净,天下流通”,并没有因其诉诸文字而有任何微词。但这并非当时禅门的公论,如同时期的杜朏就对《达摩论》文字的可靠性以及凭借文字传授禅法的方式颇为不满,他在《传法宝纪》(作于713年左右[4]7)中说:

今人间或有文字,称“达摩论”者,盖是当时学人,随自得语,以为真论,书而宝之,亦多谬也。若夫超悟相承者,既得之于心,则无所容声矣。何语言、文字措其间哉![6]43

与净觉截然相反,杜朏认为所谓的“达摩论”只是当时学禅者基于自己的理解记录下来的文字,谬误颇多却被当作珍宝。净觉承认是达摩亲说的“四行”,不过是“权化一隅之说”[6]45,是为了教化一部分人而施设的方便。在杜朏看来,禅修者之间的传承靠的是以心传心,而自心在禅修经验中“体验的那个事实”[4]306,既不能用任何语言文字表达,又不能凭借语言文字证悟:

则修多罗所谓宗通者……是真极之地,非义说所入,信矣。[6]42

这里的“修多罗”即指《楞伽经》。《楞伽经》提出了“宗通”“说通”这一对概念:

宗通者,谓缘自得胜进相,远离言说文字妄想,趣无漏界,自觉地自相,远离一切虚妄觉想,降伏一切外道众魔,缘自觉趣光明晖发,是名宗通相。云何说通相?谓说九部种种教法,离异不异、有无等相,以巧方便,随顺众生如应说法,令得度脱,是名说通相。[7]449b-c

“宗通”即佛陀亲自证悟,或者说体验的那个事实,这种体验以远离对文字的妄想分别为前提;而“说通”则是在“宗通”的基础上,出于度化众生的需要,凭借各种善巧的方法,以契合众生根器的方式宣说各种教法。从《楞伽经》的立场看,两者并不相违,都是菩萨应当修学的内容——至少在理想情况下如此。正如印顺所说,佛法固然根源于佛陀不可以用语言论究的自证,但为了让这自证境界成为世间人“所信、所知、所学习”的对象,就必须经由“表达”的过程,于是才有了圣典的诞生。[8]6-7杜朏也承认这一点:

此世界是言语世界乎?故圣贤不可不言语,相道以区夫无言语地也。[6]50

凡夫的世界是语言的世界,因此圣贤们也不得不借助语言来通向脱离语言的境界。问题不在于语言,而在于对语言的执着,杜朏接着分析了这种执着产生的原因及带来的弊端:

昔我本师,当见乎世说法,所度皆随其根性,而得证入者,言说自亡。逮灭度后,而诸罗汉,方共结集佛在世时尝所说法,著乎文字而为经。虽圆觉了义存乎其间,而凡圣不接,离真自远。洎汉魏已降,译至中华,归学之徒,多依言说,分文析字,数义缘然。饰智蔓词,其流遂□,既而真如至性,莫见其人,圆顿法身,无开道眼矣。其光步法席,坐摇谈柄者,群学辐辏,徒仰斖焉。未有悟入其门,心证其理也。[6]50

在杜朏看来,佛陀在世时根据众生不同的根性宣说种种教法,这种言语说明在修行者通往证悟之路上发挥了引导的作用,但在证悟实现之后,相应的言说旋即因使命的完成而退场,并无书面文字的记录和流传。在佛陀灭度后,阿罗汉们方才结集佛陀在世时曾经说过的教法形成文字固定的佛经。其中虽然保存着“圆觉了义”,但由于凡夫无法接续圣者所传,已经远离了教法真义。佛典传译到中国后,皈依佛教学习佛典的人大多依据语言概念分析佛经的文字,流弊也随之产生,纷繁复杂的文字解说遮蔽了佛法真义,说法者高谈阔论,学法者人山人海,但这看似佛法昌明的表象之后,却是无人证悟的惨淡真相。

杜朏对禅者之间以心传心过程的描述是:

自后,始密以方便开发,(其方便开发,皆师资密用,故无所形言。)顿令其心直入法界。[6]44

这种脱离语言文字的开示方式,是师徒之间的“密用”,其前提是师长洞察弟子的根器,而弟子也已达到堪能证悟的状态。这里有两点值得注意。第一,这种以心传心的传承方式针对的是上上根器之人,因此早期禅宗传承规模相当有限。作为“承先启后的关键人物”[4]43,四祖道信开始择地定居、广收徒众,但在传法方面仍然“抑而不传”[6]50,非常谨慎。五祖弘忍以后,禅门的规模日益扩大,禅门的教学方式也有所调整,即不考虑弟子根机,一律教其念佛净心,但以心传心的传法方式并未改变,仍“密来自呈,当理与法,犹递为秘重,曾不昌言。倘非其人,莫窥其奥”[6]50,维持着师长与利根弟子之间离言秘传的禅宗传统。第二,语言文字仍有其相应的价值。一方面,得法者亲证之后仍需阅读经论,所谓“然后读诸经论,得最上胜句,则洞焉照会矣”[6]50,如慧可即在顿悟之后的“四、五年间,研寻文照”[6]44;另一方面,困于语言文字世界的钝根凡愚毕竟是大多数,他们不能获得以心传心的传承,仍需要借助语言种下未来世悟道的因缘。达摩让未能证悟的弟子“手传数遍”(《楞伽经》)[6]45,弘忍“根机不择,齐速念佛,名令净心”[6]50,在“默授与人”的同时还要“口说玄理”[5]1289b,都是出于这样的考虑。然而,钝根人未必承认自己是钝根人,这种心态在佛教中称为增上慢,是众生的根本烦恼之一。在杜朏看来,达摩之后即有学人“随自得语,以为真论,书而宝之”,慧可时亦有“门人窃有存录”[6]45的现象。而到了杜朏的时代,不可言说的证法几乎沦为市井间人道听途说、缺乏亲证体验依据的杂谈,证真的体验隐约难明:

今之学者,将为委巷之谈,不知为知,未得谓得。念佛、净心之方便,混此彼流,真如、法身之端倪,曾何髣髴![6]50-51

通过上述分析可知,尽管禅宗自其发展早期即不遗余力地强调“以心传心”“不立文字”,但也从一开始就不得不面对“以心传心”与“言语世界”相矛盾的现实,也就是少数利根上人与大多数钝根凡愚之间的矛盾。这一矛盾对于早期小规模流传于利根精英圈子的禅宗来说或许尚不突出,但在禅宗开启大规模弘扬的进程后,便日益凸显,将禅宗一步步推向“凡圣不接,离真自远”的局面。倘若要避免这种情况,尽可能缓解“谈真则逆俗,顺俗则违真”的矛盾,禅宗的弘扬者就必须探索一条尽可能保留禅悟经验直观性的大众化路线。

二、“文字禅”的生发及其局限性

禅宗以不立文字为其宗门要义,在创立之初主要通过“以心传心”的方式在利根禅者间小规模传承。然而作为佛教宗派的一支,禅宗终究无法完全否定依托于文字的佛典,而随着禅宗脱离精英禅者的小圈子向大众的弘传,文字在阐发禅理、传播禅法、传承禅史过程中优越性愈发凸显。凡夫的世界是语言的世界,“言虽不能言,然非言无以传”[9]153c。故而中国禅在进入8世纪之后,逐渐打破早期“不立文字”的传统,向“不离文字”方向发展,以自宗创造的灯录、语录、禅史等典籍来取代汗牛充栋的汉译经论及本土注疏,形成了广义上的“文字禅”。对此,陈振孙提出了批判:

然本初自谓直指人心,不立文字。今四《灯》总一百二十卷,数千万言,乃正不离文字耳。[10]358

陈氏之所以对灯录颇有微词,原因在于他背离了禅宗早期不立文字、不下注脚、亲证实相的立宗要旨。一个有意思的现象是,禅宗在发展过程中虽然渐次偏离了“不立文字”的宗旨,但始终受到这一立宗之本的约束。综观禅宗发展历程可以发现,禅宗所提倡的“不立文字”,实际上是追求以下几个层面的解脱:其一是对经教的解脱。从字面义入手,“不立文字”即意味着脱离以文字为载体的传统经教,尤其是反对六朝和唐代佛教界流行的学院化倾向。文字知见容易成为开悟的障碍,故而需要绕开,但禅宗也并非完全否认经文对开悟之意义。其二,对逻辑的解脱。反对经教实质上就是对概念性知识和逻辑规则的反叛,倡导直指本心,不假思维,了悟成佛,因而不立文字。黄龙慧南弟子克文所谓“法法本然,心心本佛,官也私也,僧也俗也,智也愚也,凡也圣也,天也地也,悟则事同一家,迷乃万别千差”[11]276a,修习佛法的要义在于内心的体悟,以心传心,因而“不立文字”也就带有反智主义的色彩。其三,对文字有限性的解脱。以文字为媒介,传达心性体悟的方式存在诸多弊端,修行者容易因执着于文字而见指不见月,同时文字本身具有局限性,文字不等于思想或者义理本身,文字在表情达意的过程中不可避免地具有不准确性,“才涉唇吻,便落意思,尽是死门,终非活路”[12]244c。

在禅宗对文字“不立”与“不离”的暧昧态度背后,潜藏着禅宗对传法媒介的担忧与无奈。禅宗的“不离文字”,某种程度上可以说是因为尚未找到足以取代文字的新媒介。既然以文字和核心的传法媒介在多方面存在弊端,那么,一旦有新媒介能弥补文字的缺陷,在传法上更契合禅宗以心传心的需求,在修行上更好地发挥接引、度化的作用,那么新的传法和修行方式便会产生,这为“书画禅”的诞生埋下伏笔,正如印顺所说,“禅者是直观的,与艺术者的意境相近”[4]196。

实际上,宋代大慧宗杲所极力主张的“看话禅”,就是为了在“不立文字”与“不离文字”之间找到一个中间地带。麻天祥就曾指出,大慧宗杲对看话禅的推举,虽说是对默照禅、文字禅的矫枉,实际上也不过是默照与文字间的折中形式。[13]79大慧宗杲认为,文字的局限性就在于它容易使人产生分别心,因为理解文字需要动用逻辑思维能力,此即是分别,分别意味着概念化。一切理性活动都基于概念,因而如果拘泥于文字,便会一直陷于概念之中,成为解脱的障碍。他主张在看话头的过程中摒除一切思量分别,将注意力集中于话头上,且不对话头的含义作任何理性思维推测:

不得作有无会,不得作道理会,不得向意根下思量卜度,不得向扬眉瞬目处挅根,不得向语路上作活计,不得飏在无事甲里,不得向举起处承当,不得向文字中引证。[14]921c这八个“不得”所否定的,正是常人理解语言文字的方式,而这种否定在很大程度上就是对文字禅的一种反动。禅宗发展至宋代,由于士大夫的参与,禅宗典籍,尤其是在语录、问答类文体的编辑撰写中,开始注重在文字技巧上下功夫。他们不再满足于文字自身含义的准确性,而是对文字的意外之韵提出了要求。他们以“不说破”为原则,反对直截了当的解释,意在引导人们去体悟言外之旨,参悟心法。吕澂指出,问答的目的不在于把握这一具体事实的来龙去脉,而含有高深的情味在内。[15]259换言之,宋代文字禅已经不单是文字所构成的纸质书面,还因语言的隐喻性而具有了立体的诗意空间。当然,言外有意的话头并不一定属于文字禅的范畴,也可能属于看话禅的范畴。日本学者蓑轮显量认为,这些言外有意的话头实际上可能不表达任何意思,它们的作用是把人的念头集到令人费解的话头上,从而避免分别心,摒离概念化的思维。[16]45禅师之所以使用机锋棒喝,而不是直接将话说明白,其目的也是要避免学人去思考祖师的话到底是何含义,而促使其直接悟入,这一过程追求的就是一种直观性。在这个意义上,书画禅与看话禅具有相似性,文字所营构的三维空间需要借助读者的想象力方能形成,而绘画所能塑造的立体空间显然比文字更加直观。“文字禅”发展至宋代而形成的隐喻性和诗意性,为绘画与禅的结合提供了契机。

三、“书画禅”的诞生——从《牧牛图》谈起

在“文字禅”兴盛的宋代,已经出现了用图画来表现禅观修证过程的组图《牧牛图》。今常见《牧牛图》有二,即来自廓庵禅师和普明禅师《十牛图颂》之组图。所谓“图颂”,即以牧牛为主题,包含了图画与文字两部分内容的作品。廓庵禅师和普明禅师的《十牛图颂》虽然名称相同,但二者在图画绘制和诗歌唱和的内容上则有所差别,廓庵禅师的《十牛图颂》分为“寻牛”“见迹”“见牛”“得牛”“牧牛”“骑牛”“忘牛存人”“人牛俱忘”“返本还源”“入鄽垂手”十个部分,普明禅师《十牛图颂》则划分为“未牧”“初调”“受制”“回首”“驯伏”“无碍”“任运”“相忘”“独照”“双泯”十个小主题。今所见之图文结合的牧牛图颂,在其诞生之初,究竟是先作诗后据诗意配以图画,还是先作图后因图赋诗呢?蔡荣婷[17]83和释天宏[18]135对此持前一种看法,蔡氏还指出,牧牛诗组不一定有着相配合的图,诗组所呈现的画面允许只是存在于读者的想像之中,不一定形诸笔墨。[19]110关于牧牛公案促成牧牛图与牧牛诗诞生的史实,云栖祩宏在普明禅师《十牛图颂》序言中言之甚明,且据云栖祩宏的说法,图与诗出现的先后顺序应该是先有图后有诗,该序云:

《遗教经》云:“譬如牧牛,执杖视之,不令纵逸,犯人苗稼。”则牧牛之说所自起也……后乃有绘之乎图,始于未牧,终于双泯,品而列之为十。其牛则如次,初黑继白,以至于无,粲如也。而普明复一一系之以颂。普明,未详何许人,图颂亦不知出一人之手否?今无论。惟是其为图也,象显而意深。其为颂也,言近而旨远。[20]628a

按云栖祩宏的说法,牧牛之说起源于《遗教经》,并在禅宗公案中演绎,后来则“绘之乎图”——“始于未牧,终于双泯,品而列之为十”,且“普明复一一系之以颂”。换言之,牧牛主题是由禅宗公案推演至绘画领域,禅师再根据每幅图画的内容赋以相应的诗歌。最终形成的牧牛图颂,“其为图也,象显而意深;其为颂也,言近而旨远”,堪称画图与文字双绝。据吴永猛考证,普明禅师乃为北宋中期至南宋初期之人[21]33-34,普明禅师为《十牛图》作颂这一史实在元代万松行秀《南泉水牯》篇中亦得到了印证:

我们都知道狮子座的女生有着一个非常高傲的性格,不管遇到什么,都能够将自己的头颅高高的抬起,从来都不会露出自己脆弱而又卑微的那一面,就算在困境之中将自己弄得狼狈不堪,她们也会不断的坚强自己,这就让人觉得她们在感情中也是拿得起放得下的。

清居皓昇禅师,颂牧牛图一十二章。太白山普明禅师,颂牧牛图十章。佛国惟白禅师,颂牧牛图八章。昇明二师等,皆变黑为白,惟佛印四章,全白复黑。[22]488c

“颂牧牛图十章”,即为《牧牛图》作颂十章之意。皓昇禅师、普明禅师以及惟白禅师所作的牧牛图颂,都是先有图后作诗,因图赋诗,图和诗共同组成牧牛图颂,因未知绘图者何人,故一般将图颂系之作颂者名下。除普明禅师和廓庵禅师的《十牛图颂》图、颂皆完备外,历史上流传下来的不少牧牛主题作品只有颂而无图,如:虎丘雪庭元净禅师的《四牛图颂》、自得慧晖禅师的《六牛图颂》、巨彻禅师的《和白牛图颂》、永觉禅师的《牧牛图十颂》等。这些颂文起初或许也是出于与图片相匹配、应和的需求而产生,而图片在流传中不幸遗失。

然而不论图画与诗歌何者为先何者居后,可以确定的是,至少在南宋时期,借助图画来表现禅修历程的方式已经出现。那么,在继文字之后,禅宗为何选择图画作为其阐发教义、发扬宗风的新手段呢?《住鼎州梁山廓庵和尚十牛图颂》的序文这样说道:

夫诸佛真源众生本,有因迷也沉沦三界,因悟也顿出四生。所以有诸佛而可成,有众生而可作。是故先贤悲悯,广设多途,理出偏圆,教与顿渐。从粗及细,自浅至深。末后目瞬青莲,引得头陀微笑。正法眼藏,自此流通天上人间,此方、他界得其理也超宗越格,如鸟道而无踪迹;得其事也,滞句迷言,若灵龟而曳尾。间有清居禅师观众生之根器,应病施方,作牧牛以为图,随机设教。[21]621a

由于有“滞句迷言”的障碍,于是清居禅师“应病施方”,绘制了牧牛图,图画在引领众生修习证悟方面具有“随机设教”的方便。

禅宗认为,众生皆具佛性,只是自心为妄念所遮蔽而不得显现,因此需要依靠修行启发内心本自具足的光明自性。吴汝钧在《〈十牛图颂〉所展示的禅的实践与终极关怀》一文中说:“禅认为文字言说有限制,不能展示真理或觉悟的消息。因文字言说立根于相对性,而真理或觉悟的消息则是绝对的;以相对的文字言说自不能充分地展示绝对的真理。故禅要超越文字言说,尽量减少运用这种东西,而采取其他方式,以显示真理。这其他方式,最具代表性的,自然是棒、喝。另外,禅也流行运用文学与艺术,特别是图画,来表达那绝对的旨趣。文学自然还是要运用文字的,不过,文字的作用,不在说理,而在透过一种境界,或烘托一个譬喻,使人由之可体会真理。图画则自是不同于文字的另外一种显示真理的媒介。牧牛的图颂,便在这种理解下流行起来。”[23]314吴氏的言论恰如其分地解释了禅宗主张“不立文字”的缘由,并指出其为了实现“不立文字”之目标所作出的各种尝试,包括棒、喝、比喻之文字、图画。陈嘉文亦指出,禅者修行旨在彻见本心自性,禅宗的牧牛图作品亦是以彻悟心性为目标,采用诗颂及诗颂与图画结合的创作形式,以循序渐进的方式展现禅门自修行到觉悟历程,在禅宗“言语道断,心行路绝”的风格下,牧牛图作品可以说是对禅宗不立文字的最佳回应。[24]17

《牧牛图》作为禅宗采用绘画方式表现禅修次第、引导修行者修习的早期尝试,其性质是以图画为载体,以宗教为主题,对于绘画艺术而言,尚未形成艺术自觉之高度,不具备绘画艺术欣赏之功能。但正因为有了如此之开端,日后禅宗在与绘画携手同行的路上,渐次向着艺术价值的纵深方向发展。禅与绘画的结合,不再只是载体与主题上的形式搭接,而是将禅宗的妙悟与绘画之灵性进行深层次的融合——禅所无法言说的真理与觉悟在绘画的笔墨语言和构图方式中得以呈现,作画与观画由简单的技术活变为具有修禅证悟功能的高级体验。在北宋时期,禅宗便将书法练习作为禅修的一种方式,沈括《梦溪补笔谈》中出现了用“墨禅”的说法来指称用心书写的禅修过程。中国文字为方块状,且多为象形,因此书法作品中本身也具备了一定的图画性质。且对于以毛笔为创作工具的中国传统书画而言,书法与绘画二者在笔法上具有同源性。[25]190对创作者来说,其书画创作过程实际上就是一种禅修,这一过程的关键在于进入心一境性,远离概念化的分别心;于观者而言,则是在书画艺术作品的引导下得以悟入,其关键同样是摒弃分别心。

由此,“书画禅”成为继“文字禅”之后体证禅机的新方式。正如《无心论》所言:“夫至理无言,要假言而显理;大道无相,为接粗而见形。”[26]1629禅宗之初衷乃为以心传心,不为文字等外在媒介所束缚股票配资好做吗,但又不得不假借各种方便机缘,在历史的发展演变历程中,文字、书法、绘画都成为其实施方便之机巧。总而言之,禅宗的传播与修习,经历了由心传到书面,再由书面到画面的过程。当然,新方式的产生并未使得原有方式因之而退出历史舞台,相反,新旧方式并用,新方式作为一种补充,在一定程度上弥补了旧有方式之不足。